Sommaire de la page par hyperlien :

Des descriptions de géographes, de naturalistes

Des listes ou traités peu détaillés

Les chorographes, géographes et encyclopédistes constituent la source la plus riche et la plus importante du corpus, parce qu’ils s’intéressent à la fois à la géographie physique et humaine, avec une bonne précision pour la plupart d’entre eux et un souci de l’explication scientifique. Ils se divisent en deux sortes : ceux qui décrivent le monde entier, dans une perspective géographique générale, dont les principaux sont Strabon, Pline l’Ancien dans son Histoire Naturelle, repris par Solin, Pomponius Méla dans sa Chorographie, sorte de compilation d’après une description littorale, ou Denys le Périégète dans sa Description du monde habité, et ceux qui n’abordent qu’une région, mais de façon très détaillée, dont Pausanias est le principal représentant.

Des descriptions de géographes, de naturalistes ou de scientifiques

Strabon, mort vers 23, a écrit en grec un immense traité de Géographie qui peut être très précis quand il est un témoin visuel : il est notamment allé en Asie Mineure, en Arménie, en Sardaigne, en Egypte, à Corinthe, à Cyrène, et il a parcouru une partie de l’Italie, recueillant aussi des témoignages précis d’autres personnes, comme sur l’Etna. Ses sources directes sont Eratosthène, Polybe, Artémidore, Posidonius, Apollodore d’Artémita pour l’Asie parthe, Démétrius de Scepsis et Apollodore d’Athènes pour la Grèce.Dans l’ensemble, du livre III au livre XVII, consacrés à la géographie descriptive des régions de l’empire, son propos est souvent détaillé, mais il faut prendre garde à l’origine de ses informations, car les descriptions qu’il donne peuvent appartenir à une époque antérieure et ne pas refléter la situation du début de l’Empire. Suivant une démarche chorographique, il cite un très grand nombre de mers, de montagnes et de fleuves, s’attache parfois à décrire précisément les particularités du relief, de l’économie de ces régions et de leurs habitants. Les paysages de l’Europe centrale sont peu traitées, ainsi que ceux de l’Inde et de l’Ariane, pour lesquelles il n’apporte aucune information nouvelle. Ses livres sur la Grèce sont également pauvres, mais ceux sur l’Ibérie, les Alpes et toute la région du Caucase et du Taurus (livre XI et XII) sont clairs et précis.

Pline l’Ancien, a écrit en latin dans la seconde partie du Ier siècle une immense Histoire naturelle, sorte d’encyclopédie des connaissances dont les livres II à VI sont consacrés à la géographie. Ils nous apportent beaucoup d’éléments et d’informations sur les paysages de l’empire et hors de l’empire avec leurs caractéristiques (flore, faune, minéraux). Il a l’expérience du terrain, il est un très bon observateur, précis et curieux. Il a été officier (amiral de la flotte romaine), il a consulté des documents administratifs. Il meurt victime de sa grande curiosité scientifique en allant observer de près l’éruption du Vésuve, en 79.

Pausanias, dans la deuxième moitié du IIe siècle, écrit en grec une Périégèse de la Grèce, sous forme de carnet de voyage ; même s’il n’est pas un géographe au sens strict, il est donc souvent celui qui est le plus précis (avec Strabon) sur les paysages grecs, et son livre VIII sur l’Arcadie est, en particulier, très riche sur la toponymie montagnarde, les routes, les villes, les monuments, les oeuvres d'art. Il cite les montagnes traversées par des routes importantes (reliant deux cités qui l’intéressent), décrivant parfois une particularité du chemin à parcourir (trajet de la voie, travaux notables). Mais sa préoccupation principale semble être de préciser les sanctuaires qui s’y trouvent en précisant s’ils sont « au pied de la montagne » , sur un versant, ou au sommet (qui s’avère assez souvent être un col) ; par conséquent, il peut en venir à citer un mythe ou le lieu de naissance d’un dieu sur une montagne. Les montagnes qui sont des sites d’implantation de cités méritent une digression.

Vitruve n’a pas pour objet d’être géographe. Mais dans son traité d’architecture en langue latine, il donne quelques descriptions ponctuelles de géographie physique, assez précises et intéressantes, notamment dans son vocabulaire technique, ses éléments de géographie régionale (notamment sur l’Apennin) ou scientifique (les effets du relief sur les précipitations, la végétation et l’explication du volcanisme). Ses connaissances géographiques générales sont celles de tout Italien cultivé du Ier siècle, et on pense que Vitruve a écrit avec une carte sous les yeux.

Sénèque, mort en 65 ap. J.-C., a abordé au fil de certaines de ses Lettres et dans ses Questions naturelles quelques questions scientifiques sur les montagnes et l'eau, et en particulier sur le volcanisme et la météorologie. Certaines autres œuvres de Sénèque qui auraient pu concerner les montagnes ont été perdues.

Le poème anonyme l’Etna est un cas particulier dans la mesure où il a une visée nettement scientifique, à l’opposé des mythes qu’il critique âprement, et l’auteur décrit très précisément le volcan et tente d’expliquer le phénomène éruptif.

Pline le Jeune, mort vers 114 ap. J.-C., est également un cas particulier, car il ne s’intéresse guère au paysage, sauf quand il trace un tableau du paysage de ses villae, quand il décrit la source du Clitumne (II, 57-59 et VI, 60) et quand, dans ses célèbres Lettres sur la mort de son oncle, Pline l’Ancien lors de la catastrophe de Pompéi en 79, il décrit très précisément les phases de l’éruption du Vésuve (VI, 16 et 20).

Des listes ou traités peu détaillés

Pomponius Méla, au milieu du Ier siècle en latin, écrit une Chorographie, De situ orbis, et fait le tour de l’œcoumène, c'est à dire du monde connu. Son oeuvre est tirée d'une description du littoral d'époque octavienne, avec deux sources plus récentes en ce qui concerne l'Espagne et l'Europe du Nord. Décrivant surout les îles, les rivages et les mers, il se contente souvent de citer brièvement les fleuves et les montagnes, en les qualifiant d’un adjectif, et s’il s’attarde sur l’un d’eux, c’est seulement en quelques mots.

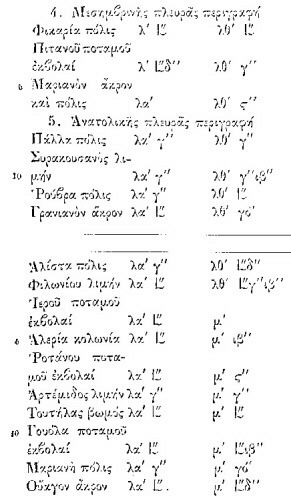

Ptolémée d’Alexandrie, qui écrit au IIe siècle, constitue un cas particulier, qui a marqué énormément la géographie antique et marqué une étape décisive jusqu’à la Renaissance, en présentant une Introduction géographique à la cartographie de l’ensemble du monde connu, sous la forme de tables de coordonnées en degrés pour pouvoir dresser des cartes régionales et une carte du monde habité. Le livre I définit les principes généraux de la géographie et la méthode pour cartographier en projections un globe sur une surface sphérique ou plane. Les livres II à VII sont une description qui se veut exhaustive des lieux : villes, rivières, montagnes, classées par provinces, et déterminés en degrés de latitude et de longitude. Il commence par l'Europe (II-III), puis passe par la Libye (Afrique) dnas le livre IV, et enfin l'Asie (V-VII), suivant dans chaque cas un ordre géographique d'ouest en est. Voici par exemple un extrait de texte imprimé de Ptolémée, dans le passage sur la Corse : il étudie la partie nord, puis sud, avec une liste des éléments du paysage notables tels que cité, fleuve, promontoire, rivage :

fac-similé du texte grec

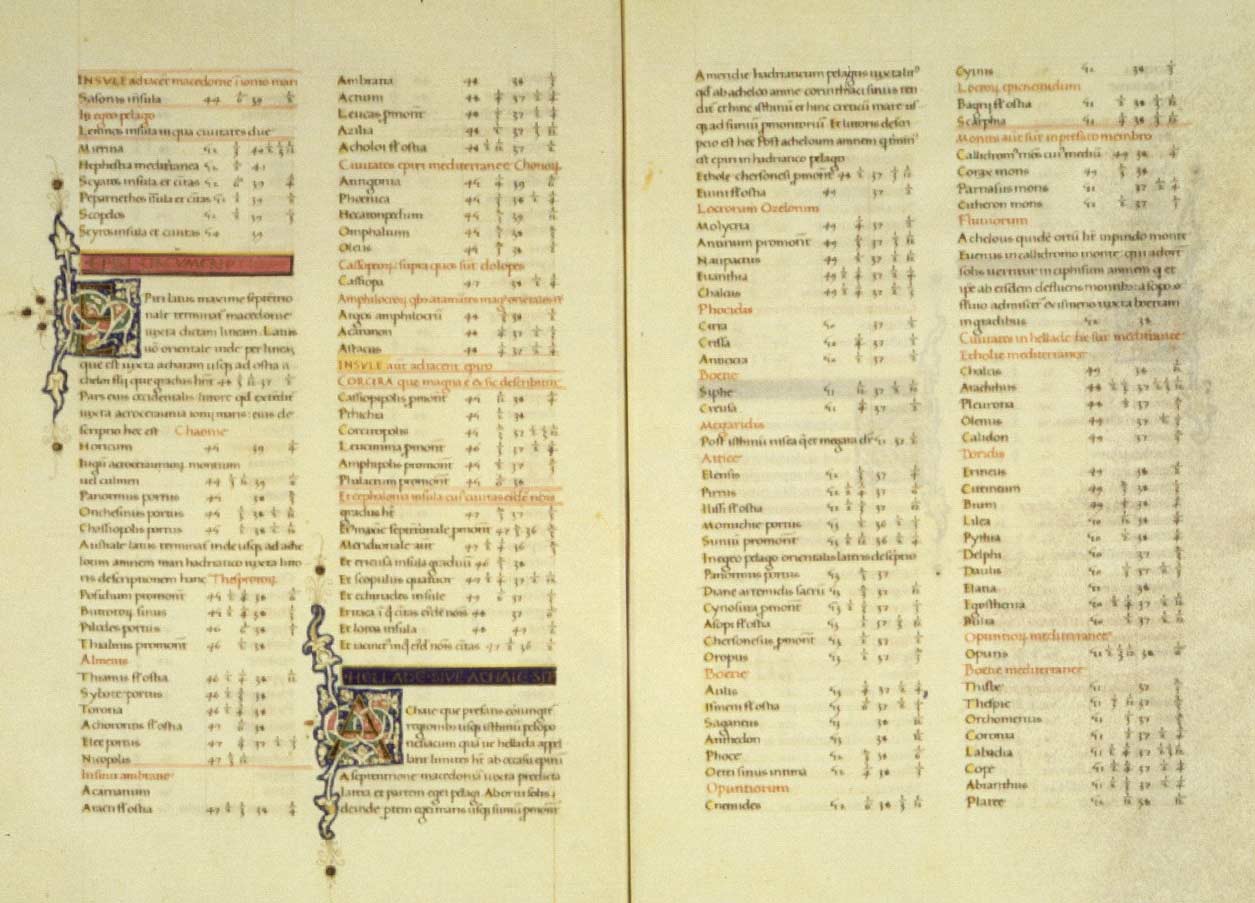

Le texte de Ptolémée est devenu une telle référence des connaissances géographiques qu'il est recopié et traduit en latin très largement aux XIV et XVe siècles :

manuscrit en latin de 1470, Vat. lat. 3810 fols. 31 verso - 32 recto math14 NS.50

La localisation et l’identification de nombreux éléments du paysage reste un problème avec Ptolémée, mais l’ampleur des noms cités marque un grand pas dans les progrès de la connaissance, même quand les erreurs sont importantes. Ptolémée lui-même avait prévenu son lecteur que ses coordonnées ne devaient pas être prises au pied de la lettre même si elles avaient toutes les apparences de la précision. (II, 1, 2). Or malgré ces mises en garde de l’auteur lui-même, les analyses modernes s’y attachent souvent trop. Comme le but de Ptolémée était de permettre de tracer des cartes, il ne décrit guère les paysages et se contente d’un vocabulaire très restreint et général. Comme l’a écrit J. Desanges, « Regards de géographes anciens sur l’Afrique Mineure », Regards sur la Méditerranée, Paris, 1997, p.39, les instructions écrites de Ptolémée sont si nombreuses et si minutieuses « qu’elles rendent presque superflue la question de savoir si les cartes qui lui sont attribuées par les manuscrits médiévaux remontent ou pas à l’Antiquité. » Les manuscrits du texte de Ptolémée (cartes_du monde selon les_auteurs), en grec ou traduits en latin, en particulier ceux du début de la Renaissance, sont variés et richement illustrés avec des cartes "mondiales" et des cartes régionales qui, au niveau du style pictural des montagnes et des fleuves, sont directement dans la lignée des modes de représentation antique, avec notamment les moutonnements des massifs montagneux.

Denys le Périégète (ou d’Alexandrie) écrit en 124 un traité en vers mêlant géographie et mythologie, dont le titre n’est pas sûr et qu’on appelle simplement Périégèse du monde habité, en hexamètres, qui avait pour but d’aider les écoliers à mémoriser les connaissances géographiques à l’échelle de l’œcoumène. Cet ouvrage de vulgarisation de la géographie, avec des annotations historiques et ethnographiques, est la preuve que de vieux concepts hellénistiques que les nouvelles connaissances de son siècle auraient pu faire disparaître restent toujours à la mode. Son traité était sans doute accompagné de cartes, aujourd’hui perdues. Le passage sur l’Asie est plus détaillé que les autres régions. Il sera une des sources importantes de géographie au Moyen-Age, traduit en latin par Rufus Festus Aviénus dès le IVe siècle

Pseudo Plutarque a fait une liste des Fleuves et des monts, avec des explications onomastiques fondées sur la mythologie.

Vibius Sequester écrit au IVe ou au Ve s., en latin. Il écrit une liste par ordre alphabétique qui compile rapidement, parfois avec des erreurs sur les noms propres, les connaissances de ses prédécesseurs, en classant par fleuves (avec la montagne qui en est la source), montagnes, peuples... Il donne de nombreux noms en hapax pour l’Italie, la Sicile et la région de Dyrrachium, mais fait de simples citations de noms avec un référent géographique (province, cité proche, fleuve, mythe) en quelques mots.

De façon plus disparate, les autres géographes, de diverses époques, rassemblés dans les recueils de textes intitulés Geographi Graeci minores et Geographi Latini minores peuvent aussi fournir des informations intéressantes sur les connaissances et les représentations antiques des montagnes.

Solin, qualifié de Polyhistor, écrit au début du IIIe s., et reprend de façon compilatrice et parfois mot pour mot l’encyclopédie de Pline, sans toutefois le citer et en abrégé.