Les progrès de la connaissance

Terra cognita

Moyens des progrès

Découvertes géographiques

La cartographie antique

Cartes du monde connu

Ascensions et curiosité

Représentation du paysage

Le volcanisme antique

Aménager l'espace naturel

Pinacotheca (images)

Textes antiques

Bibliographie

Contact

Liens

Sommaire de la page par hyperliens :

En Europe du nord-ouest : les progrès grâce à la découverte des sources des grands fleuvesOn peut constater que les Romains ont su de mieux en mieux situer avec exactitude la source et le trajet des cours d’eau, manifestant ainsi un progrès notable dans la connaissance des montagnes par rapport à leurs prédécesseurs, dans la mesure où ils corrigeaient leurs données à l’aide des témoignages des voyageurs et des soldats qui pénétraient de plus en plus à l’intérieur des montagnes, et découvraient vraiment des massifs sur lesquels on ne faisait auparavant que des spéculations approximatives pour les sources des cours d’eau. Il y a eu par exemple un progrès dans la connaissance de la chaîne des Alpes et des sources des grands fleuves qu’elle abrite, grâce à la campagne militaire de Terentius Varro contre les Salasses en 25 avant J.-C. et aux opérations de Tibère et de Drusus, sous Auguste, en 16 et 15 avant J.-C. qui ont permis de mieux connaître la région du Rhin supérieur, du Danube et du lac de Constance, et de construire de grandes voies par les cols du Brenner, du Splügen et de Maloja, reliant l’Italie au Rhin supérieur, tout en évitant les passages les plus élevés des Alpes en Suisse ou dans le Tyrol. La forêt HercynienneL’expédition menée en 9 ap. J.-C. a dissipé la confusion faite entre les Alpes et la Forêt Hercynienne, qui n’est plus « inconnue et inaccessible », comme l’écrit Florus ( II, 30, 27) : « Inconnue et inaccessible jusqu’alors, la Forêt Hercynienne fut par lui ouverte aux communications ». On considère dorénavant ces hautes terres de Hesse et de Thuringe, reliées au massif de Bohême, comme un massif en tant que tel, différent des Alpes et moins élevé qu’elles, contrairement à ce que l’on disait précédemment comme le précise Strabon (VII, 1, 3) : « Vers le sud le pays se relève et forme une chaîne qui se déploie vers l’est et, attenante aux Alpes, semble faire partie du massif alpin. Certains l’ont même soutenu explicitement en tirant argument de la situation dont j’ai parlé et du fait que ce massif porte la même forêt, en réalité l’altitude de ces cantons montagneux n’est pas aussi élevée ». Les sources du DanubeCes campagnes militaires du début de l’Empire servent aussi à corriger l’erreur qui date d’Hérodote sur la localisation des sources du Danube appelé d’abord seulement Istros ou Ister, et par conséquent à mieux connaître les montagnes dont est issu le fleuve. Depuis Hérodote (II, 33), repris par Aristote (Met, I, 13), qui faisait une confusion entre les Alpes et les Pyrénées, où il situait les sources de l’Ister, on n’avait guère montré de progrès. Puis les connaissances des montagnes deviennent plus précises avec les campagnes de Tibère et de Drusus qui ouvrent désormais des routes romaines par les cols du Brenner, du Splügen et de la Maloja ; Tibère découvre les sources du Danube après la soumission des Vindéliciens du lac de Constance, en 16-15 avant J.-C. Les textes postérieurs à cette campagne témoignent des connaissances nouvelles de la région et les situent alors avec exactitude, près des sources du Rhin, dans les montagnes de la Forêt Noire. Strabon se pose ainsi en témoin de son temps et revendique le progrès de la connaissance de ces montagnes en donnant le repère historique de la campagne de Tibère (VII, 1, 5) : « On trouve près d’elle (la Forêt Hercynienne) la source de l’Istros et celle du Rhin (...) Tibère avait progressé d’une journée de marche quand il vit les sources de l’Istros ». Il est vrai que la découverte des sources du Danube a été perçue comme un tel progrès que Horace l’a chantée dans deux de ses Odes (IV, 14, 15). Pomponius Méla précise que le Danube prend sa source en Germanie et parle aussi de la découverte de ses sources et de l’assimilation enfin faite entre le Danube et l’Istros/Ister : Méla explique que c’est le cours supérieur qui est appelé Danuuius, et le cours inférieur Ister (II, 8). C’est l’occasion de distinguer le mont où la source du Danube est située (II, 8) : « Il porte, à sa naissance en Germanie où ses sources ont été découvertes, un nom différent de celui qu’il a dans sa partie terminale. ». Pline l’Ancien cite même un nom propre (IV, 79) : « L’Hister naît en Germanie, au col du mont Abnoba » . Tacite, dans sa Germanie, reprend l’information mais utilise le nom Danuuius, ce qui prouve que l’assimilation est vraiment faite entre les deux noms, quel que soit l’endroit du fleuve dont on parle (Germ.,I, 3) : « Le Danube, qui coule des pentes douces et faiblement inclinées du col du Mont Abnoba ». Les sources du RhinLes progrès dans la connaissance de la chaîne des Alpes sont également perceptibles avec la localisation des sources du Rhin, qui est en fait formé de deux torrents alpins (le Rhin antérieur, au nord du Saint-Gothard, et le Rhin postérieur, sur l’Adula) . Dès César, les sources du Rhin ont été localisées approximativement « dans le pays des Lépontes »(BG, IV, 10). Entre 12 av. J.-C. et 6 ap. J.-C., des explorations sont entreprises par Drusus et Tibère (voulant faire reculer la frontière à l’Elbe) et permettent de mieux connaître les montagnes locales. Ainsi, il apparaît que Strabon s’attache à une étude beaucoup plus chorographique que ses prédécesseurs sur cette région, et qu’il peut préciser le nom du sommet où le Rhin postérieur prend source, nommé Mont Adula, ce qui permet de constituer une exception à la perception extrêmement globalisante des massifs qu’ont les Anciens, qui ne conçoivent pas les Alpes comme un ensemble de sommets individualisés. Le fait que le Rhin, fleuve important géographiquement et historiquement, prenne sa source au Mont Adula selon Strabon, est la seule raison réelle pour laquelle les Anciens ont donné un nom propre à ce sommet des Alpes et ont affiné leur connaissance du massif. Certes, c’est une erreur que de situer cette source au Mont Adula (IV, 3, 3), mais cette erreur a l’avantage d’être l’occasion d’un progrès dans la conception individualisée d’un sommet, et donc la preuve de l’individualisation de certains sommets des Alpes : (...). Pline l’Ancien ne donne pas plus de détails (III, 134). Vitruve reste très évasif en parlant « du Rhin des Celtes » (VIII, 2, 9). Pomponius Méla ne reprend pas la localisation erronée des sources du Rhin au Mont Adula et garde une réserve prudente, tout en ajoutant une information sur le parcours du Rhin : le lac de Constance (connu par Strabon mais sans précision ni nom propre) se divise en deux parties. Tacite fait preuve de la même prudence que Méla en gardant une localisation imprécise dans la Germanie, puisqu’il parle seulement d’un « sommet des Alpes Rhétiques » (Germ., I, 2) : « Le Rhin, sorti d’un des sommets inaccessibles et escarpés des Alpes Rhétiques ». La source du PôLes Anciens n’ont donc donné de noms propres qu’à quatre sommets des Alpes : le Mont Adula, le Mont Ocra, le Mont Joras et le Mont Viso. Or l’individualisation des monts Joras et Viso est, elle aussi, due à la présence d’une source importante pour les Romains. La bonne localisation de la source du Pô sur le Mont Viso conduit Pline l’Ancien à préciser le nom de ce sommet des Alpes, ce que Strabon n’a pas su faire. Strabon parle en effet en détail des affluents du Pô mais ne situe jamais exactement sa source (IV, 6, 5). Il ne parle pas du Mont Viso, parce que, de fait, il n’y a pas encore lieu d’en parler en tant que source, et par conséquent il n’intéresse pas encore les Anciens en tant que montagne. Avec Pline, par contre, on a l’indice d’un progrès dans la connaissance de la source du Pô et donc de l’individualisation du Mont Viso (III, 117) : « Le Pô sort du sein du Mont Viso, un des sommets les plus élevés de la chaîne des Alpes, sur le territoire des Ligures Vagiennes ; la source en est digne d’être visitée ». Pline met ici l’accent sur la source du Pô qui justifierait une visite au sommet, remarque exceptionnelle quand on connaît l’aspect répulsif qu’ont les montagnes dans l’imaginaire romain et la répugnance qu’ont les Romains à gravir une montagne dans un intérêt purement géographique. La présence de la source est donc bien la seule raison pour laquelle cette montagne a été « découverte » et reconnue nominativement par les Anciens comme un sujet d’intérêt et de prospection. Virgile connaît l’existence du Mont Viso, et même sa végétation (pins et mélèzes sur les versants méridionaux), dans l’Enéide. Pomponius Méla reprend la localisation de la source au Mont Viso, mais corrige avec raison sa situation exacte par rapport au texte de Pline : elle est « au pied » de la montagne, et non « en son sein » (II, 62) « Le Pô naît tout au pied du Mont Vésule » . Progrès dans les Balkans

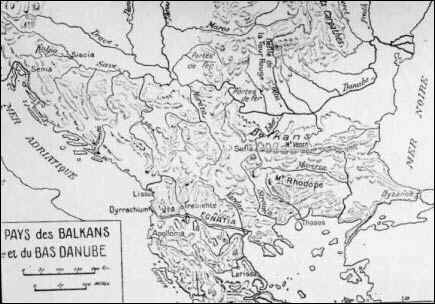

La péninsule balkanique est séparée de l’intérieur par des chaînes de montagnes qui longent les côtes sur l’Adriatique et la Mer Egée. L’avancée militaire en Europe centrale et balkanique induit de grands progrès dans la connaissance. Sous Auguste, en 29-28 av. J.-C., Marcus Crassus établit la frontière de l’empire romain sur le bas Danube, comme en témoigne sommairement Dion Cassius (LI, 23-27). Crassus a sans doute repris la route qu’Alexandre avait parcourue en remontant la vallée de la Strouma, passant par Sofia et allant jusqu’au Danube en explorant les chaînes des Balkans et du Mont Rhodope par de nombreuses marches et contremarches. Pour s’assurer des communications directes entre l’Italie et la Mer Egée et le bas Danube, les Romains avaient déjà ouvert dans la moderne Albanie une route, la Via Egnatia. Puis en 35-34 av. J.-C., Octave ouvre une route à travers les montagnes de Dalmatie, de la ville antique de Senia (la moderne Zengg) à Siscia (Sisak) sur la Save, ce qui permet d’avoir une connaissance plus précise du relief de la région.

Carte des Balkans et du bas Danube (source : Cary M. et Warmington E.H.) Le commerce de l’ambre, venu de Baltique, se développe nettement dès le début de l’empire, en particulier sous le règne de Néron, lorsqu’un chevalier romain (au nom inconnu) effectue un voyage de Carnuntum à la côte de la mer Baltique, passant sans doute par la Porte de Moravie et la Silésie. Les textes de Tacite évoquant les Germains montrent qu’il y a un progrès des connaissances dans cette région, mais il ne s’intéresse pas aux montagnes, pourtant nombreuses, s’attardant sur les tribus. Puis, en 6 ap. J.-C., Tibère doit être envoyé par Auguste pour envahir la Bohême, qui est un bastion montagneux, mais l’expédition est ajournée. En 105-106, Trajan essaie un nouvel itinéraire par les montagnes, plus au sud que le précédent, entre Alessio (Lissus) et les Portes de Fer, pour contrer une invasion ponctuelle sur le bas Danube, mais cet itinéraire n’est guère utilisé par la suite. Trajan mène aussi de véritables explorations à travers les Carpathes du Sud par Cracovie vers la Transylvanie et la Vistule, et fait construire une route à vocation commerciale. Ptolémée est ainsi le premier à signaler l’existence des Carpathes : =o Karpéathw $orow (III, 5, 1 et 5) ; la mention de ce massif ne pouvait pas apparaître dans les textes de Strabon, Pomponius Méla ou Pline l’Ancien qui sont antérieurs à la campagne de Trajan, terminée en 107. Les Carpathes figurent aussi sur la Table de Peutinger sous le nom d’Alpes Bastarnice, inscrit en légende au-dessus des moutonnements ocres (en haut de l'image) : Table de Peutinger, segment, VII, 2 : les Carpathes (Alpes Bastarnice) en haut Ces expéditions militaires ponctuelles ont sans doute été l’occasion d’une meilleure connaissance de ces régions, très montagneuses et couvertes de forêts, mais les auteurs antiques ne prennent jamais comme sujet de leurs écrits les progrès de la connaissance sur les montagnes en tant que tels et ne donnent pas souvent d’informations sur la découverte de nouveaux massifs dans cette région, d’autant plus qu’il n’y a guère eu beaucoup de constructions de grandes routes très fréquentées suite à ces pénétrations romaines ou à ces nouveaux itinéraires ponctuels.

Progrès vers le sud

Les expéditions dans l’AtlasAu sud de l’empire, en Afrique occidentale, au Ier siècle, les armées ont progressé aussi de façon notable au cours d’une poursuite contre les Maures. En 20 ap. J.-C., sous Tibère, Cornelius Balbus mène une expédition contre les Garamantes, citée par Pline (V, 35-38) et il parcourt à peu près 1300 km. Il s’ensuit une triomphe à Rome où défilent notamment des simulacres de montagnes, de fleuves, de villes et de peuples, ignorés jusque là. Les textes mêlent souvent en une seule présentation deux campagnes différentes dans l’Atlas, en 41 et 42 ap. J.-C. : celle de Suétonius Paulinus, qui a décrit la flore de l’Atlas, son sommet enneigé (sans doute le Djebel Ayachi, qui culmine à 3737 m, selon J. Desanges) et celle d’Hosidius Géta. Elles ont marqué les mémoires en ayant dépassé l’Atlas, comme le dit Solin (XXV) : « Suétonius Paulinus a mis la dernière main aux connaissances sur ce sujet, lui qui, le premier et presque le seul, a porté au-delà de l’Atlas les étendards romains. ». A la suite des armées, de nombreux civils ont pénétré dans l’Atlas.

Les sources du NilDans la région du Nil, même si les Romains ne vont jamais élucider le mystère de ses sources, l’intérêt pour leur localisation a pour conséquence la découverte de nouvelles montagnes africaines. Au début du Ier s., la localisation des sources est totalement inconnue. Sans prendre parti, Strabon rapporte une opinion selon laquelle les sources du Nil se trouvent « sur les sommets de Maurousie » (XVII, 3, 4), c’est-à-dire dans un Atlas mal déterminé, suivi par Vitruve. Celui-ci précise qu’à la source, le Nil porte le nom de Niger, puis qu’il disparaît dans des lacs pour ressurgir ensuite sous son vrai nom. Vitruve (VIII, 2, 6) et Pline citent eux aussi un lac (Eptabolus) traversé par le Nil dans son haut cours puis de « montagnes désertiques » (montes desertos) . Selon Méla (I, 50), le Nil a sa source dans les

déserts d’Afrique. Pline ne progresse guère, présentant un Atlas aux

caractéristiques légendaires, mais il nous apprend que la région des sources du

Nil n’a été explorée à son époque que par des civils (V, 51-52). La

source de ses informations serait un dénommé Dalion (VI, 183), qui serait

remonté en amont de Méroé, mais Pline conserve un flou sur la localisation des

sources du Nil en donnant pour seule –et fausse- information (V, 52) : « (Le Nil) a sa source

dans une montagne de la Maurétanie inférieure, pas loin de l’Océan, et il forme

tout de suite un lac stagnant appelé Nilidès. » « une montagne

de la Maurétanie inférieure, pas loin de l’Océan », sans nom particulier. Puis deux expéditions romaines ont eu lieu vers ce que Ptolémée (I, 7-10) appelle l’Ethiopie intérieure, nettement plus à l’est que précédemment : Néron organise une expédition vers le haut Nil pour en découvrir les sources, inconnues jusqu’alors. Entre 76 et 110 ap. J.-C., une expédition a été menée par Septimius Flaccus, propréteur de Numidie (pendant trois mois, sous Vespasien, pour mettre fin à des agitations des peuples de l’intérieur) (I, 8, 4), une autre par un dénommé Julius Maternus, (pendant quatre mois et 14 jours) (I, 11, 4). Cependant, Dion Cassius (LXXV, 13) parle encore de l’Atlas pour les sources du Nil, cependant ce n’est plus un Atlas légendaire, mais la chaîne qui barre le Maroc actuel. Par contre, Ptolémée cite de nouvelles montagnes, grâce sans doute à ces avancées romaines de plus en plus loin vers le sud aux premier et deuxième siècles : il s’agit de « nombreuses » et « hautes » montagnes situées à la limite de la « terre inconnue ». Ptolémée se fonde notamment sur des documents utilisés par Marin de Tyr, rédigés sous les Flaviens, par un marin dénommé Diogène, qui est allé vers le sud jusqu’au cap Rhapta (vers Dar es Salaam, selon J.Desanges) et a recueilli des informations sur les sources du Nil et d’autres grandes montagnes neigeuses « voisines de l’Equateur ». Ptolémée précise qu’elles sont si peu connues que la plupart ne portent pas de nom (IV, 9, 6 ) : « Cette région a d’autres nombreuses et grandes montagnes jusqu'à la terre inconnue : elles ne portent pas de nom pour la plupart, mais voici celles qui sont connues (...) ». Il cite donc ensuite les cinq noms qu’il connaît : Dauchis, Ion, Zipha, Ineschi/Mesche, Barditon, qui enrichissent indubitablement la connaissance de la partie sud de l’Afrique romaine et font reculer les limites de la terre inconnue (flèche bleue). Ptolémée apporte aussi une précision inédite encore plus précieuse pour les Anciens sur des montagnes d’Afrique situées au-delà des itinéraires, au sud des lacs du Nil , en leur donnant un nom : « les Monts de la Lune » (Seléhnhw $orh) (IV, 9, 6) . Ils se trouvent selon lui à l’extrémité sud-est de la partie connue de l’Afrique et leurs neiges, en fondant, alimentent les lacs situés plus au nord, d’où sortent deux cours d’eau dont la réunion forme le Nil, auquel s’ajoute un affluent issu du lac Coloe, en Abyssinie (IV, 8, 3) : « La montagne de la Lune, dont les lacs du Nil reçoivent l’eau des neiges, et les extrémités de la montagne de la Lune a les coordonnées suivantes (...) ». Il ajoute ensuite les coordonnées de ces montagnes. Carte de l'Afrique d'après Ptolémée, en latin, manuscrit Parisianus Latinus 10764 de 1490, fol. 292v-293 Sur les cartes réalisées à la Renaissance d’après les indications de Ptolémée comme celle que nous proposons, aux confins de la terre connue, on constate la présence nette de ces nouvelles montagnes africaines qui n’étaient pas citées par les autres auteurs ou seulement évoquées de façon floue, sans localisation et sans qu’il apparaisse un nom qui leur fût propre. Ainsi, Strabon se contentait de faire, certes à juste titre, une relation de cause à effet entre les crues du Nil et les pluies estivales sur les « Monts d’Ethiopie » (XVII, 1), qui correspondent sans doute à la source du Nil Bleu. Certes, les coordonnées fournies par Ptolémée pour ces montagnes sources du Nil (la question des sources du Nil est très complexe, puisqu’il y a deux Nils : le Nil Bleu et le Nil Blanc) sont fausses car il les place trop au sud ; mais établir l’existence de ces Monts de la Lune, dont on en sait guère s’ils correspondent à un ensemble formé par les monts de l’Ousagara (2400 m), de l’Ounyamouési et et du volcan Virounga (4507 m), c’est approfondir la connaissance de ce continent en ayant tenté de résoudre un problème essentiel, celui des sources du Nil, posé depuis longtemps sans être résolu. Même si l’existence de ces montagnes est hypothétique à cause des problèmes de localisation et de reconnaissance exactes par rapport au texte grec, le géographe cherche ici une explication rationnelle au mystère du cours du Nil, qui intriguait beaucoup les Anciens, et la présence de lacs aux sources du Nil est réelle. Le Nil Bleu descend du lac Tana, le Nil Blanc des lacs Victoria et Kyoga, non loin du Mont Elgon et du Mont Kenya. Sur la Table de Peutinger, le Nil naît dans le sud de la Cyrénaïque, d’un grand lac aux formes régulières d’un bassin, au sein d’un cadre montagneux très marqué, à la limite sud du monde représenté : Table de Peutinger, segment VIII, 1-2 : le Nil et sa source, dans un lac au milieu d’ un cadre très montagneux (source : Bosio, p. 35) Mais ces montagnes ne portent pas de nom. Par contre, le lac, nommé Lacus Tritonum sur le segment précédent de la Table, serait un souvenir de celui dont Diogène aurait entendu parler sur les côtes d’Azanie vers la fin du Ier siècle, c’est-à-dire un des grands lacs d’Afrique orientale d’où sort le Nil Blanc, probablement l’immense lac Victoria. Quand on considère l’environnement réel de ce lac, on constate en effet qu’il y a de très hautes montagnes sur son côté oriental : le Mont Elgon (4321 m), le Mont Kenya (5199 m), le Méru (4565 m), le Kilimandjaro (5895 m) et sur son côté occidental le Ruwenzori (5109 m). Après Ptolémée, les connaissances ne progressent plus guère en Afrique : Denys le Périégète, repris par Aviénus au IVe siècle, ne cite pas de nouvelles montagnes et Orose dans son chapitre géographique, très peu, qui sont en plus difficiles à localiser. Cette situation va subsister jusqu’au XVe siècle et même XIX e siècle pour certaines parties intérieures de l’Afrique ! Les « Mont de la Lune » apparaissent sur certaines cartes jusqu’au début du XIXe siècle.

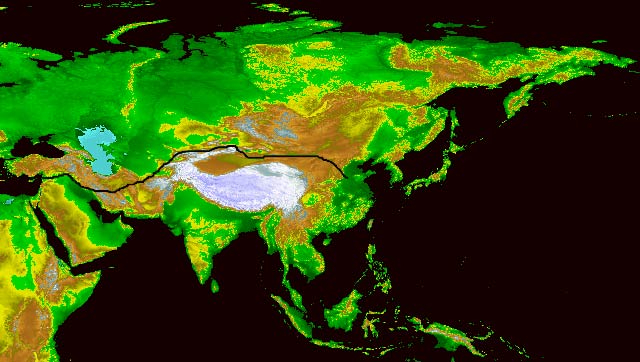

Progrès vers l’estDes campagnes militairesAlexandre avait doublé le domaine géographique connu des Grecs, en particulier vers l’Inde et la Chine modernes. En 69-68 av. J.-C. , Lucullus avait traversé le Tigre et pénétré dans le haut plateau d’Arménie. Puis Pompée, en 66, dans sa campagne contre Mithridate, parcourut les régions entre la Mer Noire et la Mer Caspienne, soumit les Ibériens des pentes méridionales du Caucase, ainsi que les Albaniens, pénétrant dans des régions inconnues des Romains. Cette expédition marque de grands progrès dans la connaissance du Caucase. Sous l’Empire romain, des progrès ont encore lieu, parfois visibles tardivement dans les textes par rapport à la date d’apport des informations. Par exemple, sous le règne de Claude, des ambassadeurs viennent de l’île de Taprobane (Ceylan), mais Pline n’apporte aucune information sur le relief de cette île, pourtant montagneuse (I, 81). Par contre, Ptolémée présente deux montagnes dans l’île (VII, 4, 8). Il invente les Monts Galiba, source selon lui du Phasis et du Ganges, mais il cite à juste titre des montagnes au centre de l’île, les Monts Malaia, qui correspondent au Pic d’Adam moderne, qui culmine à 2243 m. Il est précis, en les orientant NW/SE et en ajoutant qu’ils sont la source de l’Azanos, du Soanas et du Barakês, et qu’ils ont dans leur piémont des pâturages d’éléphants. Or il est exact que les forêts de l’île de Ceylan regorgeaient d’éléphants. Cette chaîne de montagnes apparaît aussi sur la Table de Peutinger , mais sans légende onomastique pour la montagne qui la traverse de part en part, de taille exagérée par rapport à l’île elle-même : Table de Peutinger, segment XI, 4-5 : l'île de Taprobane (Ceylan), insula Taprobana A la fin du règne de Néron se monte une expédition à grande échelle (une progression de plus 1000 km vers l’Est) vers les confins du Caucase et la Mer Noire, dont témoigne Pline l’Ancien, au passage de la correction d’une erreur d’onomastique sur les Portes Caspiennes (VI, 40) : « On disait que l’expédition menée par l’empereur Néron visait les portes Caspiennes », ainsi que Suétone, qui précise que Néron a créé une nouvelle légion pour cela (Néron, XIX, 4) : « Il préparait aussi une expédition vers les Portes Caspiennes, pour laquelle il avait fait enrôler en Italie une nouvelle légion ne comprenant que des recrues de six pieds, qu’il appelait la phalange d’Alexandre le Grand. ». Tacite parle quant à lui d’un envoi de troupes contre les Alains nomades, mais la version officielle était un progrès vers les confins du Caucase. De plus, on a la preuve archéologique qu’une expédition militaire, certes postérieure au règne de Néron, sous le règne de Domitien (84-96), est arrivée très loin au-delà des avant-postes romains de l’est, jusqu’à la mer Caspienne : l’inscription (AE, 1951, 263), signée par un centurion, est gravée dans la roche du Mont Bejuk-Daš, à 4 km du rivage. Cependant, les textes géographiques postérieurs à ces expéditions ne donnent guère plus de précisions qu’auparavant sur les montagnes, ce qui confirme une fois de plus que les progrès des connaissances géographiques ne transparaissent pas nécessairement dans les sources antiques à leur juste valeur. La route de la soieC’est dans les extrémités orientales de l’empire que les progrès des connaissances sur les nombreuses chaînes de montagnes sont les plus importants. La route de la soie entre Hiérapolis et Sera, la « ville de la soie » en Extrême-Orient (Sérique), joue à cet égard un grand rôle. Hiérapolis était à cinq jours de route à l’est d’Antioche, non loin de l’Euphrate. La route (Ptol., I, 12) passait par la Mésopotamie, l’Assyrie, Ectabane en Médie (Hamadhan), les Portes Caspiennes (défilé de Sirdara, à 500 km de Suse, 60 km au sud-est de Téhéran), Hécatompylos en Parthie, puis montait vers l’Hyrcanie, au sud-est de la Mer Caspienne, traversait l’Arie, Antioche en Margiane (Merv), Bactres (Balkh), passait dans les « Monts Comèdes », en tournant vers le nord. Après ce « trajet en montagne » qui se terminait en à-pic qu’il fallait gravir, on débouchait sur un plateau et la « Tour de Pierre » (Tashkurgan ?), d’où partait d’après Ptolémée « la chaîne de montagnes orientée plein est, aboutissant au Mont Imaus, qui lui, remonte de Palimbrotha en direction du Nord ». La seconde partie de cette route était moins bien connue. La route évitait en tout cas les très hautes montagnes du Tibet.

Parcours présumé de la route terrestre de la soie, qui évitait les très hauts sommets d'Asie (D. Dumas-Acolat)

Alors que chez Strabon, l’extrémité est du continent asiatique reste un espace mal connu, et que la chaîne du Taurus est le seul massif qu’il cite, Pomponius Méla et Pline l’Ancien (VI, 53) font, eux, une distinction nette entre le Taurus et un certain Mont Tabis, qu’ils placent à l’extrémité orientale du monde. Méla écrit ainsi que le Mont Tabis se trouve dans un pays peu fréquenté car dangereux, ce qui peut justifier un manque d’explorations antérieures et la découverte assez tardive de cette montagne que l’on n’a pas identifiée (III, 60) : « Viennent ensuite à nouveau des contrées désertes infestées de bêtes monstrueuses et qui vont jusqu'à une montagne appelée mont Tabis, qui surplombe la mer. A une grande distance de celui-ci s’élève le mont Taurus. ». Pline confirme cette présentation (VI, 53) : « A nouveau des déserts peuplés de bêtes jusqu'à une montagne appelée Tabis, qui s’avance dans la mer ». On retrouve les mêmes éléments : proximité de la mer et région dangereuse. Les descriptions restent floues et confinent aux mythes. Les deux auteurs utilisent sûrement la même source ou bien le premier influence le second, sans avoir de données précises. Selon Ptolémée, Marin de Tyr aurait eu le témoignage d’un commerçant macédonien appelé Maes Titianos, qui aurait envoyé des agents vers les Sères (les Chinois) vers 120 ap. J.-C., explorant de nouvelles contrées et donnant des informations assez vagues sur les chaînes du Pamir, du Tian Chan, de l’Altaï et sur les montagnes de la Chine. On découvre donc de nouvelles montagnes et on précise les ramifications et les sous-ensembles. Les informations tirées des récits de ces voyageurs transparaissent dans la présentation de l’intérieur de l’Asie par Ptolémée. Il cite une nouvelle chaîne vers le nord, à l’est des bassins de la Caspienne, qu’il appelle Imaos et qui coupe en deux le pays des Scythes. Cet arc montagneux, qu’il oriente globalement du sud vers le nord, correspond à une partie divergente de l’Himalaya, appelée maintenant Altaï, qui n’avait pas été donnée comme telle jusque-là : Strabon et Pline parlaient bien du Mont Imaos (II, 5, 31), mais ils le situaient dans le prolongement de l’axe du Taurus, à l’extrémité est de la chaîne, au nord de l’Inde jusqu’à l’Océan Oriental. Pomponius Méla ne le citait pas. Il y a donc un apport indubitable de Ptolémée à la connaissance géographique de la région, à l’organisation et à la pensée de l’espace, puisqu’il est le premier à écrire clairement que cette chaîne, qui diverge vers le nord-est à travers l’Asie centrale à partir du groupe des Pamirs et n’est pas dans l’axe général du Taurus et du Caucase, servant à faire la distinction entre la Scythie intra Imaum et la Scythie extra Imaum dans la classification du géographe grec (VI, 14, 15).

|

|

[Limites des explorations][Terra cognita][Moyens des progrès][Découvertes géographiques][La cartographie antique][Cartes du monde connu][Ascensions et curiosité]

|

Copyright (c) 2008 Acolat Tous droits réservés.